实验教学示范中心年度报告

(2021年1月——2021年12月)

实验教学中心名称:力学实验教学示范中心

实验教学中心主任:杨庆国

实验教学中心联系人/联系电话:唐亮/023-62650158

实验教学中心联系人电子邮箱:tangliang@cqjtu.edu.cn

所在学校名称:重庆交通大学

所在学校联系人/联系电话:郝国良/02362652921

2021年12月31日填报

第一部分 年度报告

一、人才培养工作和成效

(一)人才培养基本情况。

重庆交通大学力学实验教学示范中心坚持“理论是基础、实践来升华、课外为拓展”的实验教学思路,不断探索和构建既包含基础层、提高层和综合层的课内实践教学,同时强调实验教学与科学研究的结合以及实验教学与课外科技活动的结合,旨在激发学生兴趣、培养学生创新能力,鼓励学生个性发展,将“夯实基础,强化实践,提高能力,促进创新”作为力学实验教学中心建设的基本点。

自建校以来力学实验室建设一直得到学校的高度重视,目前已经完成了资源的优化组合,特别是日元贷款、中央与地方共建、力学学科建设等项目的实施,建成了现代化的微机控制电子万能试验机室、微机控制扭转试验机室、电测实验室、振动实验室、冲击实验室、MTS实验室、结构静测室、结构动测室等,中心面积增加到3576平方米,实验设备固定资产总额实现翻番。设备利用率保持在95%以上,满足了中心的实验教学和科研工作的需求。在力学实验教学示范中心建设过程中,先后承担了多项实验教学改革、科研及工程任务,取得了较为显著的成果。在科研方面,力学实验中心参与或承担了工程力学、桥梁工程领域的多项科研和工程项目,许多科研项目获得省部级和国家级奖,为土木、机械、交通等行业的发展提供实验技术支持。

(二)人才培养成效评价等。

针对当前的形势,结合我校的具体情况,学校提出转变实验教学理念,以人为本的原则,培养更多应用型、复合型、实用型人才的目标。力学实验中心坚持"实验教学既传授知识和技术,更注重科学实验素质训练、创新思维、科学精神和品德"的培养,重视实验教学的研究与探索,认真落实实验教学在人才培养和教学工作中的地位,充分发挥实验室在实验教学过程中的作用,构建以培养学生动手能力和创新能力为主干,加大理论教学与实验教学的有机结合,形成了理论教学与实验教学相互协调的理念,从根本上改变实验教学依附于理论教学的传统观念,在力学实验教学中有计划、有步骤地为学生创造一个做研究工作的平台,使学生长期在实验室中受到科学熏陶,养成学生良好的科学素养,培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力,在达到专业培养目标的同时,让学生在校期间获得实验科学基本技能的初步训练,从而使学生在走向社会时,能够满足社会的要求,更好发挥其所学。力学实验是各门力学课程的重要组成部分,既是建立力学基本理论的基础,验证理论正确性的方法,又是工程研究不可缺少的必要手段。因此如何为理论教学服务培养学生创新意识,如何培养学生动手实践能力,如何通过实践让学生认识工程问题以及解决工程问题的方法,是力学实验课程改革和建设的目标。为了达到上述目标,在力学实验课程的改革中,我们力争做到:实验思想领先,实验手段先进,实验内容丰富多样,实验体现交通行业工程实际。针对力学、材料力学、工程力学、结构力学、路桥检测技术等课程的实验内容分三个层次:①基本实验; ②综合性、自拟性和研究性实验;③开设与当前力学前沿领域相关的实验,例如复合材料力学试验;构件振动振型分析实验以及在科研中的桥梁结构试验。

改革课程体系,改造实验教学,加快教学及管理信息化步伐,利用多媒体、网络及现代信息技术改进授课效果及管理效率,增强交互性和创新性,将力学课堂教学和力学实验教学相互贯通、相互融合和相互渗透,构成一个有机的基础力学教学体系。在实验改革中逐步减少演示性和验证性实验项目,加大综合性、设计性、研究性实验的比重,逐渐增加学生对实验项目的选择范围,发挥学生的独立性和创造性,倡导实验全过程由学生亲自动手操作,提高学生的主动性和积极性,使学生能够拥有综合运用知识、发现问题和解决问题的能力。开设前沿性实验,把最新科研成果与教学相结合,提倡发扬学术自由,逐步推行由有课题的理论教师或实验教师带头,让更多的学生投入到课题研究中去,让学生认识到实验的重要性,开拓他们的眼界,鼓励学生积极思考,大胆创新,勇于探索的精神。使学生能够树立良好的科学观,知道理论的根基在于实验,从而使学生对实验产生广泛的兴趣和爱好,加大对实验的研究和探索,在科学实验的带领下不断注入良好的科研素养,积累更多的、有用的知识,为以后的学习工作生活打下坚实的基础。

力学实验教学中心承担了全校基础力学课程、力学专业及与力学相关专业本科生课程的实验教学任务,同时为博士研究生、硕士研究生的教学及科学研究提供实验测试条件。在实验教学过程中,从挖掘学生潜能入手,积极探索实验教学改革方式,实施开放式的教学管理模式。力学实验教学示范中心主要面向土木、轮机、交通运输、管理等36个专业81个班级开设基础力学教学实验课,学生人数为3197人/年,完成教学任务592学时。

二、教学改革与科学研究

(一)教学改革立项、进展、完成等情况。

以充分调动学生的学习主动性为主线,考虑实验教学组织和管理模式进行改革:改革力学基础教学实验的运行模式,以实验室开放为手段,以实验预约系统和实验预习复习网上课堂为依托,大力促进实验时间和实验内容的全面开放,为自主设计实验创造前提条件;将实验课适当提前,提高学生的学习主动性,强化学生的观察能力和分析能力的培养,跨越力学实验仅作为理论验证的局限。

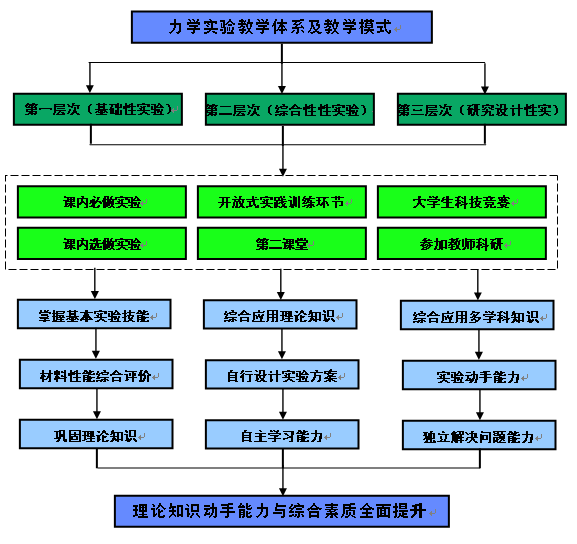

力学实验教学中心针对不同学科对力学课程的要求差异性很大的特点,改造和开发了一系列“基本型”和“综合设计型”实验项目。逐步增加了综合性、设计性、创新性实验的比重。中心按照理论力学、工程力学、材料力学、结构力学几大类课程,“课夹实验”与“独立设课”形式相结合,构建了一套具有针对性的实验教学体系。根据基础技能培养、综合应用知识能力训练和创新思维拓展三个层次设置实验课程与实践环节,有步骤地、系统地、全面地提高学生的实践和创新能力,着力构建一个集开放性、启发性、综合性、设计性、创新性为一体的实验教学体系。

图1 力学实验教学体系及教学模式

力学实验中心的实验教学理念是构建一个符合我校办学思路、与我校人才培养目标相适应,以培养学生实践能力、创新能力和提高教学质量为宗旨,以知识传授、能力培养、素质提高和全面协调发展的素质教育理念为指导,牢固树立以人为本的管理理念。通过深化实验教学改革,优化实验教学体系,创新管理运行机制,建设满足现代实验教学需要的高素质实验教学师资队伍,建成仪器设备先进、资源共享、开放管理、绿色环保的现代化实验教学示范中心,全面提高实验教学水平和实验室效益,满足新时期实施素质教育和培养创新人才的需要。我们的建设目标是:将力学实验教学中心建设成培养具有严谨的科学作风,实事求是的工作态度,勇于探索善于实践,具有较高的综合素质和创新能力人才的基地;并成为学生学习实验,研究实验,动手实验的教学中心;建设成重庆市一流的力学实验教学中心

(二)科学研究等情况。

自中心成立以来,晋升或引进教授12人、副教授14人,38人被聘为硕导。

中心队伍科研创新能力、工程实践能力强。本年度中心承担省部级及以上纵向科研项目7项,横向项目4项,科研总经费500余万元;发表SCI/EI收录论文15篇,获发明专利4项。

表1 本年度(2020)中心人员承担的省部级以上科研项目情况

序号 |

项目名称 |

计划项目分类 |

1 |

基于电磁谐振的钢绞线张力测量研究 |

国家自然科学基金面上项目 |

2 |

基于微结构演化的非晶态热塑性高分子材料有限变形多尺度本构模型研究 |

国家自然科学基金青年基金 |

3 |

盐冻环境下UHPC加固界面多尺度损伤演化及退化机理研究 |

国家自然科学基金青年基金 |

4 |

高强高韧聚合物共混合金混凝土力学性能及增强增韧机理研究 |

重庆市自然科学基金重点项目 |

5 |

用神经网络算法对考虑强热对流事件的大气表面层中粉尘输运的研究 |

重庆市自然科学基金面上项目 |

6 |

基于稀疏识别的多跨覆冰分裂导线舞动建模及防舞研究 |

重庆市自然科学基金面上项目 |

7 |

基于过程误差和环境因素影响的大跨拱桥分段成拱计算方法研究 |

重庆市自然科学基金面上项目 |

四、信息化建设、开放运行和示范辐射

三、人才队伍建设

(一)队伍建设基本情况。

中心根据学校的发展规划,建立起实验教学队伍与理论教学队伍相结合、专职与兼职相结合、教学和科研与实验技术相结合的有效机制,不断引进实践教学经验丰富的教师充实队伍,教师队伍的教学水平不断提升,形成了一支专兼结合、校企协同的实验教学队伍。中心现有教授12人,副教授及高级工程师14人,讲师及工程师15人,其中具有博士学位的教师30人,已形成年龄、职称结构合理,业务素质过硬、老中青年教师相协调的实验教学、科研队伍。

实验中心制定一系列培训计划:

(1)制定外出进修培训计划,及时了解实验技术发展动态,学习新的实验技术,参观和调研有关专业建设和实验中心建设情况。

(2)不定期进行计算机应用、设备维修与维护、实验人员技能等培训,使实验教师一职多能,在专业素质和教学水平方面得到大幅度提高。

(二)队伍建设的举措与取得的成绩等。

(1)队伍建设的举措

学校把实验教学队伍建设纳入了整个学校的人才建设规划,对实验教学队伍建设作了缜密的规划和设计,制定了高水平实验人员的培养、引进、聘任方案,制订了调动广大教师积极性的有关政策和激励措施。通过改革创新,打破传统的实验教学队伍建设模式,建立实验教学队伍与理论教学队伍相结合、专职与兼职相结合、教学和科研与实验技术相结合的有效机制,实现实验教学队伍的合理优化和整体提升。学校以及中心在队伍建设方面的主要政策措施有:

a)通过送读博士学位、委外培训等增进全职实验教师队伍素质。

b)鼓励高水平任课教师兼职实验室工作。

四、信息化建设、开放运行和示范辐射

(一)信息化资源、平台建设,人员信息化能力提升等情况。

中心网站(http://lxzx.cqjtu.edu.cn)集信息平台、管理平台、服务平台等多种功能于一体。2021年度,中心网址年度访问总量4671人/次,信息化资源总量9981Mb,信息化资源年度更新量805Mb,更新虚拟仿真实验教学项目1项。

(二)开放运行、安全运行等情况。

实验中心的规划建设纳入学校和学院两级总体规划建设中,真正实现了在学院内各类教学资源的集中管理和开放共享,为开放式实验教学提供了充分的保障。中心不定期面向全校师生开放相关特色教学资源,扩大学生的受益面。同时面向社会开展科学知识传播和服务。中心注重实验环境的建设与维护,高度重视实验安全。制定了严格的安全制度,专人负责安全工作。领导班子定期进行安全检查,并将安全检查结果列入综合考评之中。中心自成立以来,无重大安全事故发生。

(三)对外交流合作、发挥示范引领、支持中西部高校实验教学改革等情况。

力学实验教学示范中心与重庆大学、后勤工程学院等高校都建有相互交流、相互学习的机制。中心还利用双福校区区位优势,与重庆交通职业学院、重庆能源职业学院等职业院校实现教学软硬件资源共享,在培养学生工程综合素质和创新能力方面发挥了显著作用。

五、示范中心大事记

(一)有关媒体对示范中心的重要评价

破解沙子向土壤转换的力学“密码”

重庆交通大学教授易志坚 获“2021最美科技工作者”称号

网址:http://cq.cqnews.net/html/2021-11/06/content_51785814.html

易志坚,1963年出生,二级教授、博导,重庆交通大学副校长,国家级有突出贡献的中青年专家、国家“百千万人才工程”第一、二层次人选、享受国务院政府特殊津贴。1988年到重庆交通大学工作,长期从事力学基础理论和应用研究,提出了弹塑性裂纹线场分析方法,发现颗粒约束决定颗粒物质状态的机理,发现土壤力学特性与生态属性的关系,是“沙漠土壤化”理论和技术的提出者,在国内外不同立地条件下的沙漠打造出1.7万亩生态绿洲,产生广泛国内外影响,培养了博士和硕士研究生50多名。

11月5日晚,2021最美科技工作者发布仪式在央视科教频道播出。10位来自科研生产一线的科技工作者获得“2021最美科技工作者”称号,其中包括重庆交通大学副校长、教授、博士生导师易志坚。今年58岁的易志坚历时数年创造性地研究出“力学治沙”办法,并带领团队在内蒙古、新疆,以及中东地区的沙漠、撒哈拉沙漠等地种植出1.7万亩“绿洲”。

(二)其它对示范中心发展有重大影响的活动等。

郑佳艳、彭小娟两位老师荣获“全国高等学校力学类专业课程思政案例展示活动”优秀课程思政案例。

从重庆力学学会传来喜讯,我校共122名学生在“首届重庆市大学生力学竞赛”中喜获佳绩。其中王羿、许博浩、胡鹏3名学生获一等奖,吴杰等13名学生获二等奖,杨海波等46名学生获三等奖,张渊浩等60名学生获优秀奖。

六、示范中心存在的主要问题

(1)力学实验教学中心虽然在中央与地方共建项目中“硬件条件”有了很大的改善,但近5年的实验室建设总投入很少,并且逐年下降,随着我校办学规模的扩大,招生人数逐年增多,实验教学任务繁重。由于疫情影响,更新更切合当前工程实际的虚拟仿真项目亟待开发。

(2)中心实验技术队伍亟待充实与提高。长期以来,受重理论、轻实践,重知识传授、轻能力培养的传统教育观念的影响,实验技术队伍建设没有得到应有的重视。目前实验技术队伍不稳定、积极性不高,待遇偏低,年龄结构倾于老化,青黄不接,整个实验技术队伍难以适应教学、科研和学科建设的需要。应有具体措施对专职人员培训和提高,增加专职人员编制,对兼职人员应规定其职责范围,有相应政策措施。

(3)应加快推进网上虚拟实验室建设,应用网络技术进行实验室管理,实验教学和开放实验。

(4)要具体制定可操作的开放式管理办法,应有针对的政策措施支持,鼓励教师下实验室。

(5)如何充分调动学生做实验的积极性,变被动实验为主动实验很关键。调动学生自带课题下实验室,且遵守实验规则,养成良好的实验素质,减少仪器设备的损坏。

(6)出版具有特色的配套实验教材或进一步实行网上提交实验报告。

(7)力学实验中材料性能实验需破坏实验试件,其耗材费用大,应有相应的经费保障。

七、所在学校与学校上级主管部门的支持

学校上级主管部门与学校在管理与经费上都对中心进行了大力的支持,日常(非专项)支持主要有:

学校按年度向中心投入20-30万元的建设和运行经费;同时按照上级主管部门的要求,学校按一定比例对中央与地方共建、交通部重点实验室专项建设等项目进行配套。

土木工程学院作为实验中心的依托管理部门,每年都按一定增幅给中心提供维持费和软件建设资助经费(2万元)。

八、下一年发展思路

规划进一步引进一批年轻博士和教授组建两个学科梯队,加强实验室的实力,逐步拓宽学术研究领域,增强科研对实验教学的推动力,加大学校声誉的影响力,扩大学校在社会服务上的辐射力;同时加大对力学教学中心的经费投入,使其满足于因扩招而不断带来的教学压力,保证教学任务的顺利开展和教学质量的提高,加强对学生创新意识、创新精神、创新思维和创新能力的培养,增强中心面向社会服务的能力,使实验教学、科研任务、毕业论文和社会需求相结合,最大限度地提高人力资源和仪器设备资源的使用效率。

具体建设目标:先进的实验教学体系和实验内容、技术、方法和手段;具有先进的设备、一流的实验教学环境;利用网络技术,逐步实现网上预演与实验教学管理,并与全国院校共享;创新实验内容,增加提高性实验比例;实行开放式教学,调动学生实验积极性,提高实验教学质量;具有先进的管理手段、科学的管理方法、严格的管理制度。

注意事项及说明:

1.文中内容与后面示范中心数据相对应,必须客观真实,避免使用“国内领先”、“国际一流”等词。

2.文中介绍的成果必须具有示范中心的署名。

3.年度报告的表格行数可据实调整,不设附件,请做好相关成果支撑材料的存档工作。

第二部分 示范中心数据

(数据采集时间为 1月1日至12月31日)

一、示范中心基本情况

示范中心名称 |

力学实验教学示范中心 |

所在学校名称 |

重庆交通大学 |

主管部门名称 |

重庆市教委 |

示范中心门户网址 |

lxzx.cqjtu.edu.cn |

示范中心详细地址 |

重庆市双福新区福星大道1号 |

邮政编码 |

402247 |

固定资产情况 |

|

建筑面积 |

3576㎡ |

设备总值 |

6981万元 |

设备台数 |

498 台 |

经费投入情况 |

|

主管部门年度经费投入 (直属高校不填) |

15万元 |

所在学校年度经费投入 |

5万元 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:(1)表中所有名称都必须填写全称。(2)主管部门:所在学校的上级主管部门,可查询教育部发展规划司全国高等学校名单。

二、人才培养情况

(一)示范中心实验教学面向所在学校专业及学生情况

序号 |

(上半年)面向的专业 |

学生人数 |

人时数 |

专业名称 |

年级 |

1 |

给排水 |

2019 |

106 |

424 |

2 |

地质 |

2019 |

83 |

332 |

3 |

港越 |

2019 |

64 |

256 |

4 |

水利类 |

2019 |

195 |

1560 |

5 |

水越 |

2019 |

61 |

488 |

6 |

交工 |

2019 |

114 |

456 |

7 |

机越 |

2019 |

42 |

168 |

8 |

国机械 |

2019 |

87 |

348 |

9 |

机械类 |

2019 |

336 |

1344 |

10 |

船舶 |

2019 |

95 |

760 |

11 |

飞制 |

2019 |

97 |

388 |

12 |

飞动 |

2019 |

67 |

268 |

13 |

力学 |

2018 |

63 |

252 |

14 |

测绘 |

2019 |

95 |

380 |

15 |

土木(英) |

2019 |

16 |

128 |

16 |

力学 |

2019 |

58 |

464 |

17 |

造价 |

2019 |

146 |

584 |

18 |

材料 |

2019 |

156 |

624 |

19 |

工管 |

2019 |

64 |

256 |

20 |

英才 |

2019 |

16 |

128 |

序号 |

(下半年)面向的专业 |

学生人数 |

人时数 |

专业名称 |

年级 |

1 |

环科 |

2020 |

67 |

268 |

2 |

道桥渡 |

2020 |

61 |

488 |

3 |

隧道 |

2020 |

67 |

536 |

4 |

桥梁 |

2020 |

205 |

1640 |

5 |

道路 |

2020 |

201 |

1608 |

6 |

茅路 |

2020 |

30 |

240 |

7 |

隧越 |

2020 |

51 |

408 |

8 |

茅桥 |

2020 |

30 |

240 |

9 |

地铁 |

2020 |

67 |

536 |

10 |

交运 |

2020 |

99 |

396 |

11 |

交越 |

2020 |

28 |

112 |

12 |

轮机 |

2020 |

92 |

368 |

13 |

轮越 |

2020 |

37 |

148 |

14 |

汽服 |

2020 |

79 |

316 |

15 |

建工 |

2020 |

63 |

504 |

16 |

安全 |

2020 |

59 |

236 |

面向的本校专业:实验教学内容列入专业人才培养方案的专业。

(二)实验教学资源情况

实验项目资源总数 |

54个 |

年度开设实验项目数 |

21个 |

年度独立设课的实验课程 |

2门 |

实验教材总数 |

5种 |

年度新增实验教材 |

0种 |

注:(1)实验项目:有实验讲义和既往学生实验报告的实验项目。(2)实验教材:由中心固定人员担任主编、正式出版的实验教材。(3)实验课程:在专业培养方案中独立设置学分的实验课程。

(三)学生获奖情况

学生获奖人数 |

8人 |

学生发表论文数 |

10篇 |

学生获得专利数 |

12项 |

注:(1)学生获奖:指导教师必须是中心固定人员,获奖项目必须是相关项目的全国总决赛以上项目。(2)学生发表论文:必须是在正规出版物上发表,通讯作者或指导老师为中心固定人员。(3)学生获得专利:为已批准专利,中心固定人员为专利共同持有人。

三、教学改革与科学研究情况

(一)承担教学改革任务及经费

序号 |

项目/课题名称 |

文号 |

负责人 |

参加人员 |

起止时间 |

经费(万元) |

类别 |

1 |

“智能+新工科”视域下基础力学课程体 系融合创新与实践 |

交大高教〔2021〕4 号 |

陈卓 |

王家林/郑佳艳等 |

2021-2022 |

0.8 |

a |

2 |

土木类本科生在线教学质量保障体系研 究 |

交大高教〔2021〕4 号 |

王邵锐 |

王家林/郑佳艳等 |

2020-2021 |

0.8 |

a |

3 |

土木工程专业《材料力学》全英文课程教 学改革研究 |

交大高教〔2021〕4 号 |

罗祺 |

王家林/郑佳艳等 |

2020-2021 |

0.8 |

a |

注:(1)此表填写省部级以上教学改革项目(课题)名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。(2)文号:项目管理部门下达文件的文号。(3)负责人:必须是中心固定人员。(4)参加人员:所有参加人员,其中研究生、博士后名字后标注*,非本中心人员名字后标注#。(5)经费:指示范中心本年度实际到账的研究经费。(6)类别:分为a、b两类,a类课题指以示范中心为主的课题;b类课题指本示范中心协同其它单位研究的课题。

(二)承担科研任务及经费

序号 |

项目/课题名称 |

文号 |

负责人 |

参加人员 |

起止时间 |

经费(万元) |

类别 |

1 |

基于电磁谐振的钢绞线张力测量研究 |

|

张奔牛 |

|

2022.01-2025.12 |

60 |

国家级 |

2 |

基于微结构演化的非晶态热塑性高分子材料有限变形多尺度本构模型研究 |

|

蒋成凯 |

周磊 |

2022.01-2024.12 |

24 |

国家级 |

3 |

盐冻环境下UHPC加固界面多尺度损伤演化及退化机理研究 |

|

罗祺 |

郑佳艳 |

2022.01-2024.12 |

24 |

国家级 |

4 |

高强高韧聚合物共混合金混凝土力学性能及增强增韧机理研究 |

|

赵朝华 |

|

2022.01-2024.12 |

30 |

省部级 |

5 |

用神经网络算法对考虑强热对流事件的大气表面层中粉尘输运的研究 |

|

梅奥 |

茹雁云 |

2022.01-2024.12 |

10 |

省部级 |

6 |

基于稀疏识别的多跨覆冰分裂导线舞动建模及防舞研究 |

|

刘小会 |

郑佳艳 |

2022.01-2024.12 |

10 |

省部级 |

7 |

基于过程误差和环境因素影响的大跨拱桥分段成拱计算方法研究 |

|

王邵锐 |

辛景舟 |

2022.01-2024.12 |

10 |

省部级 |

注:此表填写省部级以上科研项目(课题)。

(三)研究成果

1.专利情况

序号 |

专利名称 |

专利授权号 |

获准国别 |

完成人 |

类型 |

类别 |

1 |

一种建筑固废捡拾箱及其回收处理装置 |

CN202010323530.5 |

中国 |

周磊 |

发明 |

独立完成 |

2 |

具有一次性储液管的安全型二氧化碳致裂器 |

CN201911187325.4 |

中国 |

周磊 |

发明 |

独立完成 |

3 |

一种非接触式桥梁内部钢筋应力监测方法及监测装置 |

ZL 201910775726.5 |

中国 |

周建庭 |

发明 |

合作完成—第一人 |

4 |

带预压力的纤维增强复合材料锚固装置及锚固结构 |

ZL 201910548781.0 |

中国 |

周建庭, 辛景舟,等 |

发明 |

合作完成—第一人 |

注:(1)国内外同内容的专利不得重复统计。(2)专利:批准的发明专利,以证书为准。(3)完成人:所有完成人,排序以证书为准。(4)类型:其它等同于发明专利的成果,如新药、软件、标准、规范等,在类型栏中标明。(5)类别:分四种,独立完成、合作完成—第一人、合作完成—第二人、合作完成—其它。如果成果全部由示范中心固定人员完成的则为独立完成。如果成果由示范中心与其它单位合作完成,第一完成人是示范中心固定人员则为合作完成—第一人;第二完成人是示范中心固定人员则为合作完成—第二人,第三及以后完成人是示范中心固定人员则为合作完成—其它。(以下类同)

2.发表论文、专著情况

序号 |

论文或专著名称 |

作者 |

刊物、出版社名称 |

卷、期 (或章节)、页 |

类型 |

类别 |

1 |

Mechanical Performance of Single-Graded Copolymer-Modified Pervious Concrete in a Corrosive Environment |

赵朝华 |

Materials |

2021, 14(23): 7304. |

论文 |

SCI |

2 |

A prestress testing method for the steel strands inside in-service structures based on the electrical resistance |

张森华 |

Measurement |

2021, 184: 109930. |

论文 |

SCI |

3 |

Corrosion Non-destructive Testing of Loaded Steel Strand Based on Self-Magnetic Flux Leakage Effect |

夏润川 |

. Nondestructive Testing And Evaluation |

2021(4):1-15. |

论文 |

SCI |

4 |

Damage identification of long-span bridges using the hybrid of convolutional neural network and long short-term memory network |

辛景舟 |

algorithms |

2021, 14(6): 180. |

论文 |

EI |

5 |

Experimental Study on the Mechanical Properties and Durability of High-Content Hybrid Fiber–Polymer Concrete |

Zhao C, Yi Z, Wu W, et al. |

Materials |

2021, 14(21): 6234. |

论文 |

SCI |

6 |

Influence of cable tension history on the monitoring of cable tension using magnetoelastic inductance method |

Zhang S, Zhou J, Zhang H, et al. |

Structural Health Monitoring, |

2021: 1475921720987987. |

论文 |

SCI |

7 |

Influences of Two Calculation Methods about Dynamic Tension on Vibration Characteristics of Cable-Bridge Coupling Model |

Min G, Liu X, Wu C, et al. |

Discrete Dynamics in Nature and Society |

, 2021, 2021. |

论文 |

SCI |

8 |

Investigation on stability and galloping characteristics of iced quad bundle conductor |

Liu X, Min G, Sun C, et al. |

Journal of Applied Fluid Mechanics |

2020, 14(1): 117-129. |

论文 |

SCI |

9 |

Investigation on the Accuracy of Approximate Solutions Obtained by Perturbation Method for Galloping Equation of Iced Transmission Lines |

Liu X, Yang S, Min G, et al. |

Mathematical Problems in Engineering |

2021, 2021. |

论文 |

SCI |

10 |

Linear Control Method for Arch Ring of Oblique-Stayed Buckle Cantilever Pouring Reinforced Concrete Arch Bridge |

Liu Z, Zhou J, Wu Y, et al. |

Advances in Civil Engineering |

2021, 2021 |

论文 |

SCI |

11 |

Prestress Monitoring of Internal Steel Strands Using the Magnetoelastic Inductance Method |

Liu L, Zhang S, Zhou J, et al. |

Progress In Electromagnetics Research M |

2021, 103: 1-13. |

论文 |

SCI |

12 |

Probability evaluation method of cable corrosion degree based on self-magnetic flux leakage |

Xia R, Zhang H, Zhou J, et al. |

Journal of Magnetism and Magnetic Materials |

2021, 522: 167544. |

论文 |

SCI |

13 |

Research on the Detection of the Broken Wire Damage of a Cable in the Circumferential Directions Based on Self-magnetic Flux Leakage |

Qu Y, Zhou J, Liu R, et al. |

KSCE Journal of Civil Engineering |

2021, 25(3): 879-890. |

论文 |

SCI |

14 |

磁测法在桥梁隐蔽病害检测中的研究进展 |

周建庭, 张森华, 张洪. |

土木工程学报. |

2021 |

论文 |

EI |

注:(1)论文、专著均限于教学研究、学术论文或专著,一般文献综述及一般教材不填报。请将有示范中心署名的论文、专著依次以国外刊物、国内重要刊物,外文专著、中文专著为序分别填报,并在类型栏中标明。单位为篇或册。(2)国外刊物:指在国外正式期刊发表的原始学术论文,国际会议一般论文集论文不予统计。(3)国内重要刊物:指中国科学院文献情报中心建立的中国科学引文数据库(简称CSCD) 核心库来源期刊 (http://www.las.ac.cn), 同时可对国内发行的英文版学术期刊论文进行填报,但不得与中文版期刊同内容的论文重复。(4)外文专著:正式出版的学术著作。(5)中文专著:正式出版的学术著作,不包括译著、实验室年报、论文集等。(6)作者:所有作者,以出版物排序为准。

3.仪器设备的研制和改装情况

序号 |

仪器设 备名称 |

自制或 改装 |

开发的功能 和用途 (限100字以内) |

研究成果 (限100字以内) |

推广和应用的高校 |

1 |

大跨拱桥建造与运维综合实验平台 |

参与研制 |

用于特大跨拱桥施工与运维综合实验开展与性能评价 |

国家重点实验室平台建设 |

在本校应用于科研 |

注:(1)自制:实验室自行研制的仪器设备。(2)改装:对购置的仪器设备进行改装,赋予其新的功能和用途。(3)研究成果:用新研制或改装的仪器设备进行研究的创新性成果,列举1-2项。

4.其它成果情况

名称 |

数量 |

国内会议论文数 |

3篇 |

国际会议论文数 |

5篇 |

国内一般刊物发表论文数 |

18篇 |

省部委奖数 |

2项 |

其它奖数 |

1项 |

注:国内一般刊物:除CSCD核心库来源期刊以外的其它国内刊物,只填报原始论文。

四、人才队伍基本情况

(一)本年度固定人员情况

序号 |

姓名 |

性别 |

出生年份 |

职称 |

职务 |

工作性质 |

学位 |

备注 |

1 |

杨庆国 |

男 |

1964 |

教授 |

主任 |

管理 |

博士 |

|

2 |

周建庭 |

男 |

1972 |

教授 |

无 |

管理 |

博士 |

长江学者 |

3 |

张奔牛 |

男 |

1975 |

教授 |

无 |

管理 |

博士 |

博导 |

4 |

朱洪洲 |

男 |

1976 |

教授 |

无 |

管理 |

博士 |

博导 |

5 |

易志坚 |

男 |

1963 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

博导 |

6 |

周志祥 |

男 |

1958 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

博导 |

7 |

韩 西 |

男 |

1964 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

博导 |

8 |

徐略勤 |

男 |

1983 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

博导 |

9 |

陈世民 |

男 |

1964 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

10 |

何小兵 |

男 |

1980 |

教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

11 |

何 琳 |

女 |

1979 |

副教授 |

无 |

教学 |

本科 |

|

12 |

刘小会 |

男 |

1981 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

13 |

彭小娟 |

女 |

1982 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

14 |

赵莉 |

女 |

1983 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

15 |

唐亮 |

男 |

1983 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

16 |

张晓艳 |

女 |

1982 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

17 |

陈世民 |

男 |

1964 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

18 |

王家林 |

男 |

1968 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

|

19 |

马银华 |

男 |

1978 |

教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

20 |

陈卓 |

女 |

1980 |

讲师 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

21 |

郑佳艳 |

女 |

1980 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

22 |

韩勇 |

男 |

1965 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

23 |

卢波 |

男 |

1957 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

24 |

张俊波 |

男 |

1980 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

25 |

王绍锐 |

男 |

1981 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

26 |

黎强 |

男 |

1967 |

工程师 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

27 |

罗林 |

女 |

1984 |

副教授 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

28 |

周水兴 |

男 |

1967 |

教授 |

无 |

技术 |

博士 |

|

29 |

辛景舟 |

男 |

1989 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

30 |

杨俊 |

男 |

1990 |

副教授 |

无 |

技术 |

博士 |

|

31 |

周磊 |

男 |

1987 |

副教授 |

无 |

教学 |

博士 |

|

32 |

周兵 |

男 |

1966 |

工程师 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

33 |

黎晖 |

女 |

1974 |

实验师 |

无 |

教学 |

本科 |

|

34 |

毕承财 |

男 |

1987 |

实验师 |

无 |

教学 |

硕士 |

|

35 |

万成 |

男 |

1978 |

实验师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

36 |

罗棋 |

男 |

1987 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

37 |

梅奥 |

男 |

1992 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

38 |

茹雁云 |

男 |

1992 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

39 |

修晨曦 |

男 |

1990 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

40 |

龚良飞 |

女 |

1990 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

41 |

蒋成凯 |

男 |

1990 |

讲师 |

无 |

教学 |

博士 |

|

注:(1)固定人员:指经过核定的属于示范中心编制的人员。(2)示范中心职务:示范中心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其它,从事研究工作的兼职管理人员其工作性质为研究。(4)学位:博士、硕士、学士、其它,一般以学位证书为准。“文革”前毕业的研究生统计为硕士,“文革”前毕业的本科生统计为学士。(5)备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。

(二)本年度流动人员情况

序号 |

姓名 |

性别 |

出生年份 |

职称 |

国别 |

工作单位 |

类型 |

工作期限 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:(1)流动人员:包括“访问学者和其他”两种类型。(2)工作期限:在示范中心工作的协议起止时间。

(三)本年度教学指导委员会人员情况

序号 |

姓名 |

性别 |

专业 |

职称 |

职务 |

国别 |

工作单位 |

类型 |

参会次数 |

1 |

易志坚 |

男 |

力学 |

教授 |

主任 |

中国 |

重庆大学 |

校内专家 |

2 |

2 |

严波 |

男 |

力学 |

教授 |

副主任 |

中国 |

重庆大学 |

校外专家 |

2 |

3 |

蹇开林 |

男 |

力学 |

教授 |

成员 |

中国 |

重庆大学 |

校外专家 |

2 |

4 |

任青阳 |

男 |

结构工程 |

教授 |

成员 |

中国 |

重庆交通大学 |

校内专家 |

2 |

5 |

周水兴 |

男 |

土木工程 |

教授 |

成员 |

中国 |

重庆交通大学 |

校内专家 |

2 |

6 |

巫祖烈 |

男 |

结构力学 |

教授 |

成员 |

中国 |

重庆交通大学 |

校内专家 |

2 |

7 |

柳军 |

男 |

力学 |

副教授 |

成员 |

中国 |

西南交通大学 |

校外专家 |

2 |

注:(1)教学指导委员会类型包括校内专家、外校专家、企业专家和外籍专家。(2)职务:包括主任委员和委员两类。(3)参会次数:年度内参加教学指导委员会会议的次数。

五、信息化建设、开放运行和示范辐射情况

(一)信息化建设情况

中心网址 |

lxzx.cquc.edu.cn |

中心网址年度访问总量 |

4671人次 |

信息化资源总量 |

9881Mb |

信息化资源年度更新量 |

805Mb |

更新虚拟仿真实验教学项目 |

1项 |

中心信息化工作联系人 |

姓名 |

唐亮 |

移动电话 |

13527465754 |

电子邮箱 |

Tangliang@cqjtu.edu.cn |

(二)开放运行和示范辐射情况

1.参加示范中心联席会活动情况

所在示范中心联席会学科组名称 |

交通航空能源组 |

参加活动的人次数 |

5人次 |

2.承办大型会议情况

序号 |

会议名称 |

主办单位名称 |

会议主席 |

参加人数 |

时间 |

类型 |

1 |

|

招商局重庆交通科研设计院有限公司、重庆大学、重庆交通大学

|

|

250 |

2021.10.27 |

全球性 |

… |

|

|

|

|

|

|

注:主办或协办由主管部门、一级学会或示范中心联席会批准的会议。请按全球性、区域性、双边性、全国性等排序,并在类型栏中标明。

3.参加大型会议情况

序号 |

大会报告名称 |

报告人 |

会议名称 |

时间 |

地点 |

1 |

力学与沙漠生态恢复—沙漠土壤化的原理、实践与前景 |

易志坚 |

2021桥隧发展科技创新大会 |

12.13 |

重庆 |

2 |

浅谈中小桥梁养护的问题与对策 |

向中富 |

2021桥隧发展科技创新大会 |

12.14 |

重庆 |

3 |

梁桥钢绞线有效张力的非线性声测方法 |

钱骥 |

|

7.23 |

上海 |

4 |

大跨轨道桥状态监测评估技术及应用 |

周建庭 |

|

7.23 |

上海 |

注:大会报告:指特邀报告。

4.承办竞赛情况

序号 |

竞赛名称 |

参赛人数 |

负责人 |

职称 |

起止时间 |

总经费(万元) |

… |

|

|

|

|

|

|

注:学科竞赛:按国家级、省级、校级设立排序。

5.开展科普活动情况

6.接受进修人员情况

序号 |

姓名 |

性别 |

职称 |

单位名称 |

起止时间 |

1 |

高涌涛 |

男 |

讲师 |

成都理工大学 |

2021.12.01-2021.12.06 |

2 |

陈臻林 |

男 |

副教授 |

成都理工大学 |

2021.12.01-2021.12.06 |

… |

|

|

|

|

|

注:进修人员单位名称填写学校,起止时间以正式文件为准。

7.承办培训情况

序号 |

培训项目名称 |

培训人数 |

负责人 |

职称 |

起止时间 |

总经费(万元) |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。

(三)安全工作情况

安全教育培训情况 |

59人次 |

是否发生安全责任事故 |

伤亡人数(人) |

未发生 |

伤 |

亡 |

|

|

√ |

注:安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故,请在其下方表格打钩。如发生安全责任事故,请说明伤亡人数